|

北区景観百選に選ばれた西ヶ原の景観

|

魅力的な建物や地域のシンボルとなる景観

|

☆青淵文庫(渋沢史料館)

北区西ヶ原2-16-1

旧渋沢邸の一部で、東京都の「歴史的建造物」に

選定された。大正期の建物で「晩香廬」とともに

当時のままの姿で残っています。

|

青淵文庫

|

|

|

本郷通りから上がってくると、

左側が渋沢史料館

右側が青淵文庫・晩香廬

桜の季節は美しい

|

晩香廬

|

|

|

☆滝野川会館

北区西ヶ原1-23-3

滝野川会館は区民事務所、集会施設、文化センター、図書館などの施設を備えた複合施設です。

約500人を収容できる「もみじホール」は全ての客席が収納できるので、コンサートや講演会ばかりでなく、パーティや展示会にも利用できます。

外観に目を向けると、5階まで吹き抜けになっているガラス張りの円筒状のアトリウムが印象的です。

また、灰色を基調とした石張りの外壁は、ローマ建築を思わせる重厚な感じを与えます。

昭和22年3月15日に王子区と滝野川区が統合して北区が成立するまで、滝野川区役所があった跡地に滝野川会館は建っている。

|

|

|

|

☆東京ゲーテ記念館

北区西ヶ原2-30-1

東京ゲーテ記念館は、ドイツの文豪ゲーテをこよなく愛した故粉川忠氏によって設立されました。

ゲーテの著作や関連資料など約15万点を所蔵し、ゲーテの研究をする人など希望者は閲覧することができます。また、4月~6月とゲーテの誕生日である8月28日~12月中旬の年2回、企画展が開催され多くの人々が訪れます。

ドイツワイマールにあるゲーテの住居をイメージしたという建物は、白い石づくりの外壁と大きな構えの入口が印象的で、重厚で格調高い雰囲気が漂います。

|

|

|

|

人々のふれあいやにぎわいのある景観

|

☆区民まつり

北区西ヶ原2-1-8 滝野川公園他

毎年10月の第3週土曜・日曜日に開催。

平成14年は、10月19日・20日に開催された。

赤羽会場・王子会場・滝野川会場の3ヶ所。

各会場の風景を紹介します。

★赤羽会場

★王子会場

★滝野川会場

|

|

|

|

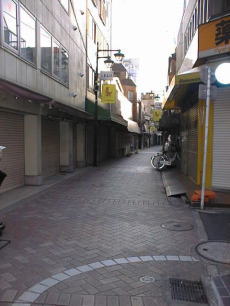

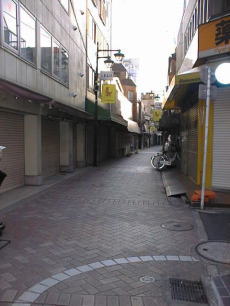

☆霜降銀座商店街

北区西ヶ原1丁目

右→本郷通りからの入口(1-55付近)

下→マツモトキヨシ付近(1-62付近)

右下→看板の先は

染井銀座商店街が続く(1-63付近)

いずれも早朝に撮った写真

夕方は買い物客でいっぱいになる。

霜降銀座商店街で買物をしていくと、

住所が豊島区駒込にかわり、

そこからは染井銀座商店街。

時計のついたアーチ(←2つ下の写真)

を過ぎると西ヶ原銀座商店街。

商店街が西ヶ原三丁目と四丁目の境。

銀座がつく商店街が三つも続くのは圧巻。

西ヶ原銀座商店街には丸正西ヶ原店がある。

滝野川1丁目まで商店街は続く。

|

西ヶ原1丁目55番付近

|

西ヶ原1丁目62番付近 |

西ヶ原1丁目63番付近

|

染井銀座商店街と西ヶ原銀座商店街の境

|

丸正西ヶ原店

西ヶ原四丁目16番付近

|

|

|

歴史が感じられる景観

|

☆七社神社と秋祭り

北区西ヶ原2-11-1

七社神社は、古くは無量寺境内裏山にあった七の社が、

神仏分離により明治6年西ヶ原の一本杉神明宮の地に移転し、現在の状態になった。

祭神

伊邪那岐命・伊邪那美命・天児屋根命・

伊斯許理度売命・市寸島比売命・

応神天皇・仲哀天皇

神明宮は境内社になった。

神明宮

|

七社神社

|

|

|

☆西ヶ原一里塚

北区西ヶ原2-4-2先

岩槻街道の一里塚で二里目に相当する。

23区内に18ヶ所ほどあったが、道路拡大で移動修築された志村一里塚とここの2ヶ所しか残っていない。道路拡張に際して野木滝野川町長や渋沢栄一ら有志の努力によって当時の位置のまま一里塚を残すことができた。一里塚付近の土地を買収して道路を複線にして一里塚を残したのであった。

詳細は読売新聞2001年12月13日

「名木訪ねて」の記事を参考にして下さい。

|

|

|

|

☆無量寺

北区西ヶ原1-34-8

正しくは仏宝山西光院無量寺という。

古くは長福寺といった。将軍吉宗の治世に、吉宗の世子長福(後の将軍家重)の名をはばかり、無量寺と改称した。

江戸時代将軍が岩淵筋で鷹狩をした時に休息所にしたといわれている。

|

|

|

|

地域の人たちに親しまれている並木などの景観

|

☆旧古河庭園裏の白壁のある通り

北区西ヶ原1-27,49~51先

|

|

|

|

自然を肌で感じる景観

|

☆旧古河庭園

北区西ヶ原1-27-39

江戸時代、西ヶ原村に植木屋仁兵衛がつくった植木御用庭園の「西ヶ原牡丹屋敷」が、明治になり陸奥宗光邸になった。その子潤吉が古河家の養子になったことから古河家の所有となり、洋館・洋式庭園が加わった。洋館、洋式庭園はコンドルの設計による。

コンドルは鹿鳴館の設計で有名。

和風庭園は京都の庭師植治の設計である。

洋式庭園と和風庭園が併存しているのが特徴。

現在は国の所有で都が借受け、

昭和31年から都の有料公園となった。

正門

JR駒込駅を挟んで反対側に六義園がある。

旧古河庭園とともに六義園も散策すのもよい。

六義園 文京区本駒込6-16-3

|

|

日本庭園

|

|

|

|

☆滝野川公園

北区西ヶ原2-1-8

この公園の特徴は「防災公園」としての性格も有していることです。

北区防災センター(地震の科学館)が隣接し、災害備蓄倉庫、応急給水槽(1,500t)、深井戸、散水塔(放水銃)などの防災設備が整っています。周辺には消防署、警察署、病院、体育館があり、滝野川公園を含めた、この一帯が総合的な防災拠点になっています。

滝野川公園付近の一帯は、奈良・平安時代に豊島郡衙の政庁があった。

律令社会において豊島郡の中心地であった。

江戸時代は、近くの滝野川消防署・財務省印刷局東京病院・財務省印刷局滝川工場・滝野川警察署とともに、将軍が鷹狩りをするための殿舎が建てられ、御殿山と呼ばれていた。

明治になって官有地となり、明治23年に農事試験場が移転してきた。その跡地が滝野川公園になった。

|

地震の科学館

|

滝野川公園を流れる小川

|

|

|

|

魅力ある通りや鉄道の景観

|

☆まちを走る都電

西ヶ原4丁目停留所付近

都電荒川線は早稲田と三ノ輪を結んでいます。東京を走る唯一の路面電車です。

都電荒川線は戦前王子電気鐡道として営業していましたが、昭和17年市電に統合され、更に昭和18年に都電と改称されました。

王子電気鐡道のころは、王子駅前→飛鳥山前→滝野川(現在の西ヶ原四丁目)→庚申塚※と、現在よりも停留所は少なかったのです。

唯一専用軌道の割合が多かった都電荒川線は、保存運動など人々の努力もあり残ることができました。

※現在は、王子駅前→飛鳥山→滝野川一丁目(都電になってから設置)→西ヶ原四丁目(滝野川を改称)→新庚申塚(都電になってから設置)→庚申塚 |

|

|

|

|

飛鳥山公園

|

☆飛鳥山公園

王子1丁目1番

滝野川1丁目と本郷通りで接しています。

桜の名所で有名。

山の小高い地点に飛鳥明神社が祀られていたため、飛鳥山と呼ばれるようになった。

江戸時代初期まで滝野川村の領域だった。

寛永10年(1633年)に幕府が王子権現の社領とした。以後王子村の領域と認識されるようになった。将軍吉宗の治世に、江戸市民の娯楽のためお花見の名所となった。

享保5年(1720年)桜270本を植樹。

享保6年(1721年)全部で1000本となった。

享保18年(1733年)水茶屋10ヶ所花見のため許可された。以後現在までお花見は江戸市民に定着した。

明治6年(1873年)東京府による公園となった。

昭和40年(1965年)東京都から北区に移管された。

三つの博物館があります。

北区飛鳥山博物館

紙の博物館

渋沢史料館

|

広場から見た満開の桜

|

本郷通りからも桜が見える

|

飛鳥山公園内にある三つの博物館

|

|

|

東京外国語大学跡地

西ヶ原4-51

江戸時代は、幕府の薬草園であった。

明治32年、下瀬雅允が開発した下瀬火薬を製造するため、この地に海軍下瀬火薬製造所建設。

*下瀬雅允

印刷局で紙幣インキ改良を行っていた。後に海軍技師に転じ火薬の研究をはじめる。高性能の新爆薬の合成に成功し下瀬火薬として海軍に採用され、下瀬火薬工業所の所長となった。下瀬火薬は日露戦争の日本海海戦に威力を発揮した。

東京外国語大学は昭和19年に下瀬火薬製造所跡地(昭和6年に廃止)に移転したが戦災で校舎消失、昭和24年に校舎を再建した。東京外国語大学は平成15年に完成する府中キャンパスに移転した。

跡地は防災公園を中心に集合住宅・福祉施設などの利用が計画されている。→計画案

|

東京外国語大学跡地

|

|

|

|

西ヶ原駅及び上中里駅

|

|

メトロ地下鉄

西ヶ原駅

西ヶ原2丁目

右の写真の地下鉄出口は

国立印刷局滝野川工場と

国立印刷局東京病院の間にある。

付近は公的機関の建物が多い。

※独立行政法人 国立印刷局 |

|

国立印刷局東京病院

|

国立印刷局滝野川工場

|

|

|

JR京浜東北線

上中里駅

付近には景観百選に選ばれている

平塚神社(上中里1-47-1)がある。

駅の上に見えるのは、東北新幹線の高架橋。

駅前は閑静な住宅地であり、大きな商店街から離れているため、京浜東北線・根岸線内では乗降客が最も少ない。

1933年(昭和8年)7月1日

国鉄の駅として開業。

1987年(昭和62年)4月1日

国鉄分割民営化に伴い、JR東日本の駅となる。

|

上中里駅

|

|

|

|

|

|